作者:张正勤 律师

前言

2017年3月15日,十二届全国人大五次会议通过了《中华人民共和国民法总则》(以下简称“《民法总则》”),定于2017年10月1日起实施。

遵循“新法优于旧法[1]”的原则,从2017年10月1日开始,关于民事活动的法律问题不再完全适用1987年实施的《中华人民共和国民法通则》(以下简称“《民法通则》”)和《最高人民法院关于贯彻执行〈民法通则〉若干问题的意见(试行)》(以下简称“《民法通则司法解释》”)。

《民法总则》旨在调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系[2],可以说是所有法律中最贴近人民生活的法律。故,本人以图示的形式表达配以文字的解读,希望能够通俗易懂地诠释《民法总则》的基础要点,以供大家便于适用。

关键词

民法总则、民事权利

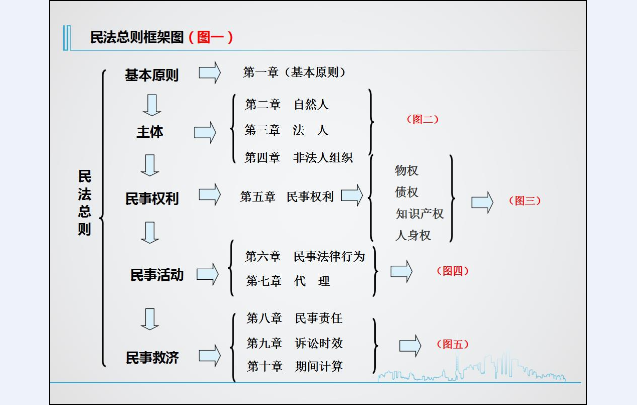

第一张图:民法总则章节框架图

民法总则,从实质内容而言,其框架主要由四部分组成。

首先是民事主体。民事主体是民事权利的享有者,《民法总则》将之分为三类:第二章所述的自然人、第三章所述的法人以及第四章所述的非法人组织。

其次是民事权利,即民事主体对实施还是不实施一定行为的选择权。其主要包括:物权、债权、知识产权和人身权,在《民法总则》中的第五章予以规定。

再次是民事活动,即民事主体对于民事权利的设立、使用等方式。具体由《民法总则》的第六章民事法律行为和第七章代理予以规定。

最后是民事救济,即对民事行为的保障及其方式,在《民法总则》第八章规定的民事责任和第九章的诉讼时效。

当然,作为一部法,必然还包括基本原则和附则。

《民法总则》的基本原则在第一章中予以规定,是其必须遵循的基本准则,除原有的“平等原则”、“自愿原则”、“公平原则”、“诚实信用原则”和“禁止权利滥用原则”外,还新添加了“利于节约资源、保护生态环境原则[3]”。

《民法总则》的附则规定于十一章,主要规定法律何时适用等其他问题。

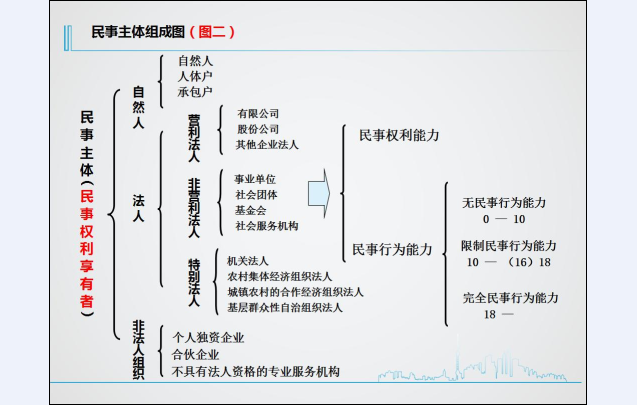

第二张图:民事主体组成图

民事主体是民事权利和民事义务的享有者,其由《民法总则》第二章的自然人、第三章的法人和第四章新增的非法人组织构成。

其中,从《民法总则》中第二章第四节规定的“个体工商户和农村承包经营户”看出,个体工商户和承包户被其归为自然人。所谓“个体工商户”即是自然人从事工商业经营并依法登记所得。而农村集体经济组织的成员,依法取得农村土地承包经营权,从事家庭承包经营的,则为“农村承包经营户”。

而对于法人,《民法总则》将之分为营利法人、非营利法人和特别法人。其中,以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的是营利法人,包括:有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。而为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人的则为非营利法人,包括:事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。至于特别法人,原《民法通则》没无规定,是《民法总则》新近予以规定的,即是指机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人。

此外,民事权利能力和民事行为能力是民事主体从事民事法律行为的关键所在。

民事权利能力,通说认为是民事主体享有民事权利和承担民事义务的资格。而民事行为能力是民事主体能以自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。前者取得相对比较简单,“始于出生终于死亡”。仅需要特别注意,对胎儿保留预先保留继承或受赠的民事权利[4]。而后者则相对复杂,尤以自然人为甚。

根据是否能辨认自己行为,可将自然人的民事行为能力分为三类,即无民事行为能力、限制民事行为能力和完全民事行为能力。

对此,《民法总则》将零岁到八周岁定义为无民事行为能力(过去《民法通则》是将零岁到10周岁定义为无民事行为),八岁到十八岁之间为限制民事行为能力;十八岁以上,或以自己的劳动收入为主要生活来源的十六周岁以上,为完全民事行为能力人。无民事行为能力由其法定代理人代理实施民事法律行为。限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认,但可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

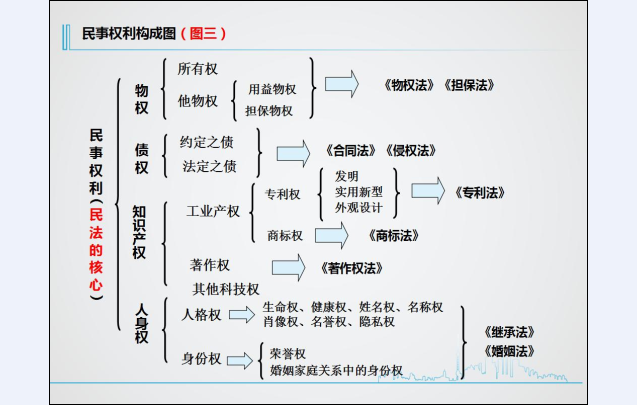

第三张图:民事权利组成图

民事权利是民法的核心,《民法通则》曾分四节予以分别规定,而现今《民法总则》却在一章节中统一规定,但基本仍是以下几类。

物权,权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括同时具有占有、使用、处分、收益四项权利的所有权,以及不完全同时具有占有、使用、处分和收章益四项权昨的限制物权。其中,限制物可分为用益物权和担保物权。同时,由于物可分为不动产和动产,因此,物权也可分为不动产物权和动产物权。《民法总则》除了增加了“征收或征用”的条款外[5],并无更详细的新规定,可能会在后续出台的《物权分编》予以更详尽的规定。

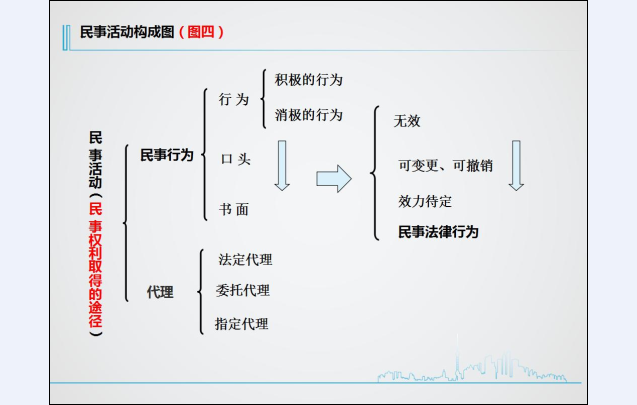

第四张图:民事行为组成图

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为,是民事主体取得民事权利和履行民事义务的方式。《民法总则》的第五章和第六章规定了民事法律行为以及由第三人代替行为的代理。

民事行为存在三种表达方式,即:行为、口头和书面。其中,行为也可分以积极的明示方式和消极的沉默方式。但对于后者,必须有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯,才可以视为意思表示。

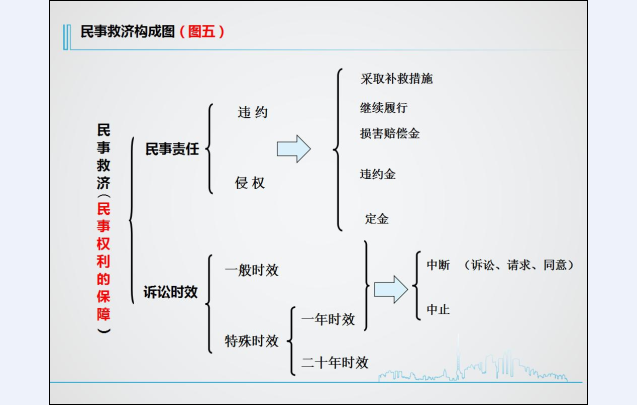

第五张图:民事救济组成图

民事主体行使民事权利若受到阻碍或侵害时,必有相应的法律救济,《民法总则》的第八章和第九章就对其作出相应规定。

若民事主体的物权、知识财权和人身权受到侵害,可以要求侵害人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等一项或多项民事责任。

后记

《民法总则》的公布实施,是我国民法典编纂工作里程碑般的第一步,是我国“民法典时代”到来的序幕,对我国中国特色社会主义法律体系的完善和发展有着积极影响。笔者期待着后续相关司法解释和民法典各分编的实施,也期待着中国第一部民法典的正式出台。