关于“最低价格评标”本质的初探

作者 张正勤律师

【论文目录】

一、直接磋商与程序磋商特点的分析

二、有偿合同价格反追求是人性使然

三、评标方式的理性方式

(一)“综合指数评标”方式的分析

(二)“最低价格评标”方式的分析

1、该方式的前提条件在于:满足招标文件的实质性要求

2、该方式的兜底要求在于:投标价格不得低于成本价格

四、对“不得低于成本价竞标”的看法

后记

【关键词】

合同价、成本价

一、直接磋商与程序磋商特点的分析

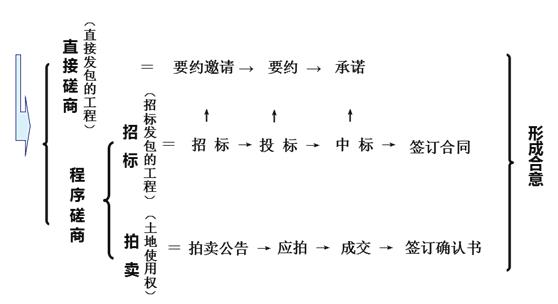

在诚信合法的前提下,双方当事人充分“意思自治”,从而形成意思一致(即:双方形成合意)是合同成立的本质。而形成合意的途径主要有直接磋商和程序磋商两种。

直接磋商,即双方当事人直接通过要约与新要约的反复沟通进行。若最终止步于新要约,则双方未达成意思一致,即磋商失败;若最终止步于承诺,则双方达成意思一致,即磋商成功,合同成立。多数情况下,当事人为形成合意采用的方式就是直接磋商,其主要适用于《合同法》。在建设工程领域中,无需招标的工程项目或工程项目的分包通常采用的直接发包方式就是“直接磋商”。

程序磋商,即双方当事人通过某种事先约定的“程序或规则”进行。若最终止步于中标或成交,则双方未达成意思一致而流标或流拍,即程序磋商失败;若最终止步于签订合同或签订确定书,则双方达成意思一致,即磋商成功,合同成立。程序磋商主要包括“招标”和“拍卖”两种方式。前者优先适用《招标投标法》,在建设工程领域中体现为必须招标发包的工程项目;后者优先适用《拍卖法》,在建设工程领域中体现为国有土地使用权的出让(详见下图一)。

上述两种磋商方式比较而言,前者的效率相对较差,但对双方的意思自治有着较高程度的体现;而后者,虽然形成合意的效率相对较高,但因意思表示的时间、方式和内容等均必须按程序进行,故当事人的意思自治受到一定的限制。

二、双务有偿合同价格反相追求是人性使然

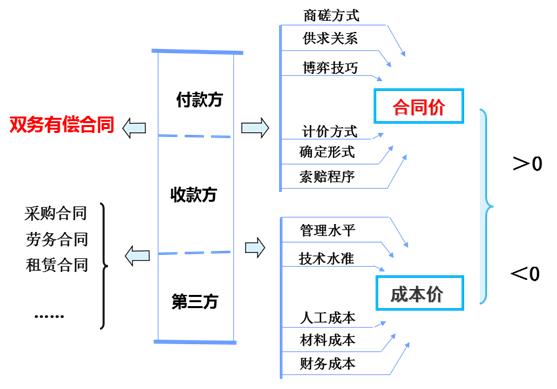

所谓双务合同,指的是双方当事人都享有权利和承担义务的合同,例如买卖合同。而有偿合同指的是当事人因取得权利须偿付一定代价的合同,即双方当事人互为给付。其中,有偿合同大多数是双务合同,对于通常的商务活动而言,双务有偿合同是常态。

一般情况下,双务有偿合同的一方取得相应的权利,而一方支付相应的价款。其中,根据一方取得的不同权利,双务有偿合同可分为买卖合同、租赁合同或建设工程合同等。

对此,若当事人通过直接磋商方式订立合同的,在其他相应权利不变的前提下,双方主要就价款进行磋商。此时,双方止步于承诺则意味双方就价款达成一致且合同成立。

若当事人通过程序磋商方式订立合同的,在其他相应权利不变的前提下,支付价款一方通过招标程序希望在合同目的得到最佳保证的前提下达到支付款项最小化的目的,或者是接受价款一方通过拍卖程序希望在其合同目的得到最佳保证的前提下达到接受款项最大化的目的。

故,在取得相应权利的前提下,对于应支付的价款追求通常是反向的,即:取得价款的一方希望越多越好;而支付价款的一方希望越少越好。不可否认,这种反向追求是符合人性所需的。同时,这种反向追求与供求关系通常呈现反比例递进,即:若支付价款的一方是供方,供大于求的程度越高,其支付的价格就会越大;反之,其支付的价款数额就越小。

具体而言,对于双务有偿合同的付款方,其合同目的是取得相应权利,而付款是手段;对于收款方,其合同目的是取得相应价款,提供约定要求的标的物是手段。因此,对收款方而言,最理想的状态是以最小的代价取得最大的合同价款。这符合人性也符合自然规律,但前提是必须守信合法,必须履行其合同义务。

三、评标方式的理性分析

招标磋商通常主要有四个阶段。第一阶段为招标,法律意义上而言即为要约邀请;第二阶段为投标,法律意义上而言即为要约;第三阶段为评标后的中标,法律意义上而言处于承诺生效但合同尚未成立的状态;第四阶段为签约,即合同成立。上述四个阶段中,最关键的是第三阶段,其他阶段本质上对于第三阶段的准备或配合。

《招标投标法》中规定了两种评标方式,即“综合指数评标”和“最低价格评标”,现就上述两种办法分析如下:

(一)“综合指数评标”方式的分析

评标的本质是在投标人中选择一个最能满足招标人意图的中标人,而保证评标结果最大限度满足招标人意图的关键在于“评标标准”和“评标质量”。

想要通过“最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准”进行评标,需要将各投标人的各项指标定量化。否则,没有客观标准将经不起质疑,容易出现长官意思或腐败现象,也不符合当代“数据化、网络化、科学化”的要求。但量化操作在实践操作层面很难实现,故实践中往往很少直接采用。

通常情况下,若采用“综合指数评标”,指标定量化最频繁的体现在商务标中,而在商务标中,毫无疑问,价款的权重是最大的。但究其本质,其实已从第一种评标方式经过具体定量化而接近于第二种评标方式,即“能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低”。

综上,由于“综合指标评标”的方式过于理论化、道德化,在实务中只有两个结果:弃而不用,或在定量化后变相化为“最低价标评标”方式使用。

(二)“最低价格评标”方式的分析

第二种评标方式,即“能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外”,就是通常所说的“最低价格评标”方式,但其实,若从字面理解这种简称很容易会对该评标方式产生误解。

1、该评标方式的前提条件在于:“能够满足招标文件的实质性要求”

所谓“实质性要求”,通常认为是影响合同双方当事人主要权利和义务的内容,例如:建设工程合同的“工期、质量和价款”。对于实质性内容,《招投标法》不仅要求招标文件必须明确,且要求投标文件必须响应。

故,对于该评标方式,评标委员会在评定价格之前,首先应当评定其是否“能够满足招标文件的实质性要求”。若结论是否定的,应按“废标”处理,根本不应进入“按最低价决定中标人”这一环节;若结论是肯定的,方可进入“按最低价决定中标人”这一环节。

因此,对“除价款之外的其他主要内容”的评定是价格评定的前提。严格而言,该评标方式本质上也秉承了第一种“综合评价标准”的宗旨。同时,对工期或质量等其他技术条款的过度迎合,某些时候并非对保证实现招标人合同目的有利,甚至还可能“矫枉过正”,例如:工程施工招标中的工期,其受到“合理工期”的限制,且作为施工单位的投标人能够压缩的空间不大,过度压缩可能导致质量问题。

故,第二种评标方式不是仅通过“最低价”选择中标人,仅按其简称的字面意思理解是偏面的。

2、该评标方式的兜底要求在于:投标价格低于成本的除外

笔者坚持认为:成本价与合同价完全不同的两个概念。合同价指取得权利一方按约应支付的合同价款;而成本价指取得合同价的一方应当履行义务所花费的成本和费用。

除二者均受具体标的物的技术参数影响外,合同价将受双方磋商方式、市场供求关系、双方博弈技巧等因素左右;而成本价则受合同价接受方的管理水平和技术水准等因素控制。故,合同价反映的是双方的法律关系,而成本价则体现一方业务能力。因此,付款方原则上仅需关心合同价,而只有收款方除了关心合同价外,还应注意成本价的情况(详见下图二)。

故,“最低价格评标”方式首先应在审核是否“满足招标文件的实质性要求”之后方进行“价格评选”。在价格评选后,还存在审核是否“低于成本价”这一环节。评标人应当对合同价是否低于成本价具备基本的专业的判断或具体测算的能力,而且在评标过程中,有权要求投标人作出相应的解释或澄清,甚至可以要求投标人对“合同价高于成本价”提供承诺或保证。若合同价确实低于成本价的,评标结果应当以“废标”处理。

综上所述,该评标方式由“是否满足招标文件的实质性要求”、“是否合同价低于成本价”以及“合同价是否最低”三个环节组成,仅认定其通过“最低价”评标是不符合立法本意的。

四、对“不得低于成本价竞标”的看法

《招投标法》首先规定“投标人不得低于成本价竞标”,后又规定“若投标人低于成本价竞标的,招标人评标时不得将其选定为中标人”。简而言之,即“不得低于成本价竞标”,笔者对“不得低于成本价竞标”有如下看法。

首先,合同价是法律概念,而成本价是会计概念。若在招投标法中引用,应首先就其概念作出明确的定义。否则,因为无明确的定义,可能导致实务操作中存在不同的理解,从而产生不必要的混乱。

其次,《招投标法》作为《合同法》的特别法,是否有必要引入应由收款方关注的成本价这一概念。法律应当关注的是反映当事人之间法律关系的合同价,即关心双方的合意过程是否“意思自治”、合意的结果是否“公平合理”、合意的履行是否“诚实守信”,而成本价是会计学上的概念,是否低于成本价竞标本质上是商业行为。严格来说不属法律行为。

再次,《招投标法》引入成本价这一概念是为了设定“不得低于成本价竞标”,而设定“不得低于成本价竞标”可能是防止“偷工减料”。但必须注意的是,高于成本价中标后,一定能保证中标人不偷工减料?如果“低于成本价竞标”确能防止偷工减料,那么是否也应在规定“直接磋商”方式的《合同法》中设定成本价这一概念呢?不仅如此,若在签订合同时符合“合同价大于成本价”,但是,由于成本价是动态的,在实践中,可能随着合同的履行出现成本价大于合同价的情形,此时该如何处理呢?若因该条款而调整合同价达到大于成本价显然是对付款方不公平,而且也不合逻辑,违反诚信体系。

事实上,防止偷工减料,除了双方诚信守约外,加强过程的监督和违约责任的追究才是关键。

后记

对招标人而言,付款仅是手段,希望尽可能能够减少价款而得到目的实属正常。因此,以最低价中标本身没有错, 但不应放弃对实质性内容的满足。为了手段放弃目是实属本末倒置,“最低价中标”的关键在于规范评标流程,提高评标质量。

同时,偷工减料与付款价格关系并非如此密切。合同过程的监督、合同条款的周延、违约责任的设置、诚信体系的建立、诉讼程序的效率等因素均是防止偷工减料这一情况出现的有利保障。“廉洁”不一定完全由“高薪”养出的,而“高价”也不一定能保证“高质”。将多因一果简单理解为一因一果而否定该制度太过武断。应当理解商务合同的本质,理性地从整体上防范问题的发生,这才是正确的选择。

法律条款链接

◆ 《中华人民共和国招标投标法》 第四十一条规定:

“中标人的投标应当符合下列条件之一:

(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;

(二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。”

◆《招标投标法实施条例》第五十一条第(六)项规定:

“有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:

(六)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;”

◆《招标投标法实施条例》第五十一条第(五)项规定:

“有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:

(五)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;”

◆《中华人民共和国招标投标法》第三十三条规定:

“投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。”

如需转载请注明文章作者及来源,任何未注明作者及来源的转载均为侵权,我方保留诉讼权利。

沪公网安备 31011502006055号

沪公网安备 31011502006055号