“串通投标”的前提是有标可串

、案例简介

A自首“串标”,并举报与其“共同串标”的中标人B。B自认为在此次所谓的“招投标活动”中确实存在双方协商的串标行为。但结合B提供给笔者的各项文件,笔者对于其口中的“招投标活动”提出质疑。而何为串通投标罪?

首先需要明确,只要存在招标投标行为,无论是否属于必须招标项目,均应当遵循《招标投标法》。而招标投标中若出现串标行为,则会受相应行政处罚,情节严重的则成立串标投标罪。

串通投标罪的犯罪主体是特殊主体,即招标投标过程中的招标人和投标人。该罪可能是自然人犯罪,也可能是单位犯罪。如果是单位犯,实行双罚制,即对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。

而本罪侵犯的客体,既包括国家对招标投标活动和管理的秩序,也包括招标人或者其他投标人的合法权益。客观要件方面有两种表现形式:在招标过程中,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的行为;在招标过程中,招标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法权益的行为。

综上,可以看出,本罪成立的基础在于行为发生在“招标投标过程中”。而若双方并不存在“招投标活动”,就谈不上存在“串标行为”,更无法成立本罪。

而笔者在初步审阅本案的文件后,认为本案存在概念错误,即双方当事人并非招标投标,而仅系商业磋商行为。

二、招标投标行为的性质

本案的关键其实在于如何正确定义招投标活动。是否存在招投标文件的就一定是“招投标活动”呢?笔者认为不然。

一般而言,对于法律概念的定义,最清晰明确的应该遵循法律条款的相关规定。但无论在《招投标法》还是《招投标法实施条例》中均没有对于“招投标活动”这一概念的明确定义。

那么,如何正确定义招标投标行为呢?首先,需要明确招投标行为的本质。

(一)招投标行为属于程序磋商行为

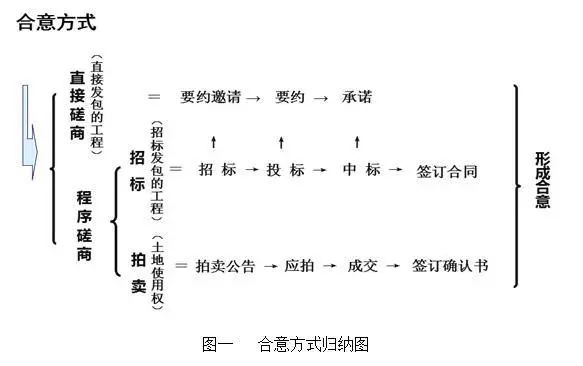

在诚信合法的前提下,双方当事人充分“意思自治”,从而形成合意是合同成立的本质。而形成合意的途径主要有直接磋商和程序磋商两种。

直接磋商,是指双方当事人直接通过要约、新要约和承诺达成。若最终止步于新要约,则双方未达成合意,磋商失败;若最终以承诺结束,则双方达成意思一致,磋商成功,合同成立。

程序磋商,是由双方当事人通过要约邀请,遵循预先制定的程序或规则进行。其中,最常见的就是拍卖行为和招标行为。若最终止步于签订行为之前,则双方程序磋商失败;若最终以签订合同或确定书的方式结束,则双方磋商成功,合同成立。

(二)程序磋商的主要特点

1、原则上不存在“新要约”

直接磋商的过程是要约与新要约的反复沟通。要约方与承诺方的身份是随着“新要约”的不断变化而动态转变。合同成立可能止步于要约,也可能止步于新要约。因此,原则上存在“新要约”的可能。

而程序磋商虽先由招标人提出要约邀请,但招标文件、评定要求和标准等实质性内容均不可更改,。因此,程序磋商原则上不存在“新要约”的可能。

2、合意仅是投标人对招标文件的响应

直接磋商的双方,会通过新要约的成立,动态转变要约方和承诺方的角色。其平等性更充分,双方的意思自治有着较高程度的体现。

而程序磋商,原则上投标人只是对招标人提出的评定要求、标准等实质性内容进行响应,而无权更改。评标委员会实则是对各投标人的响应程度进行统计。因此,程序磋商中的主观随意性较小。

3、优先适用《招标投标法》

《立法法》明确,特别法优先于普通法。而《招标投标法》相对《合同法》而言,就是特别法。《合同法》中对此也有明确,如以下情况应当遵循《招标投标法》的规定进行规制:属于承诺的中标合同没有成立、双方不得变更实质性内容等。

上述两种磋商方式,前者效率较低,但对双方的意思自治有着较高程度的体现;而后者,因意思表示的时间、方式和内容等均必须按程序进行,故在提高效率的情况,不可避免地一定程度上限制了当事人意思自治的权利。

三、招标投标行为的两个常见观点

(一)存在招投标文件且备案一定是招投标行为

笔者认为,是否是招标投标行为,与是否存在所谓“招标文件”、“投标文件”无关。招投标行为的实质并不是通过招标或投标文件的名称体现的。

而就备案行为而已,虽然《招标投标法》和《招标投标法实施条例》中均有对招标行政备案及实质性审查的要求,但均未将其规定为招投标行为的必要条件。同时,实践中,对于行政备案往往采用的是形式审查。

故,是否存在“招投标文件”或是否进行行政备案,都不是判断招标投标行为的关键。仅有“招投标”之名的文件,并非一定是招标投标行为。将非招标投标行为的相应文件进行备案,也不会将其变性为招标投标行为。

(二)存在竞争谈判的一定不是招标投标

必须招标的项目与非必须招标的项目是同一对概念,而公开招标与邀请招标是另一对概念。前者是按是否必须招标分类;后者是则按招标方式分类。两对概念有重叠,但不等同。例如:必须招标的项目通常是公开招标的;但并不是所有公开招标的项目均必须招标。

《招标投标法》只规定两种招标方式:公开招标和邀请招标。而竞争性谈判是《政府采购法》中提及的概念。笔者认为,《政府采购法》仅是纵向行政管理性法律。无论采购方式被冠以何名,均不应归入直接磋商,而应归入程序磋商,优先适用《招标投标法》(或《拍卖法》)。

若名曰竞争性谈判,但其本质符合招标投标行为的,仍应定义为招标投标行为,优先适用《招标投标法》。

综上,名曰“招标投标”的并非一定是招标投标行为;反之,名曰“竞争性谈判”的也并非一定不是招标投标行为。行为本身是否符合招标投标本质才是关键。

四、招标投标行为的认定

笔者认为,是否属于招标投标行为主要有以下标准可供判断:

(1)是否有超过三家以上投标人;

(2)三个以上投标人收到的招标文件是否相同;

(3)三个以上的投标人收到的相同文件中是否包括:

① 招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求;

② 评标标准。

若符合以上三个条件,基本应归属于招标投标行为。

沪公网安备 31011502006055号

沪公网安备 31011502006055号